|

|

|

|

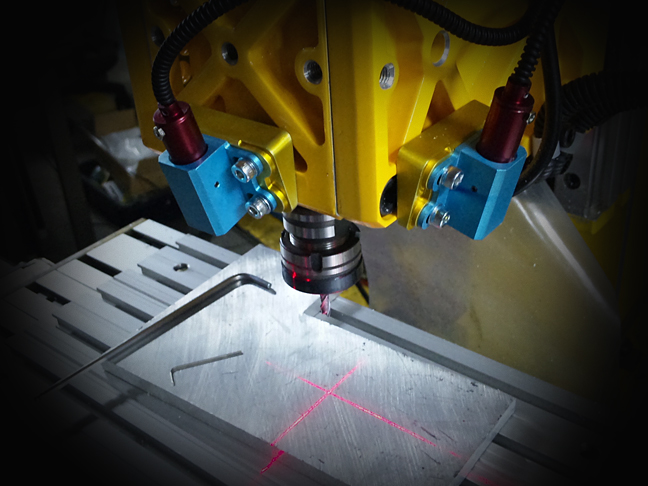

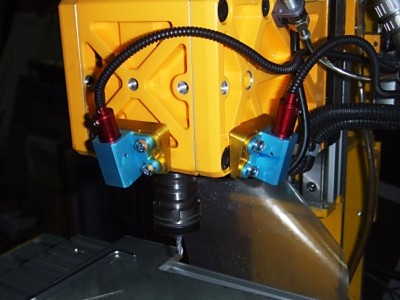

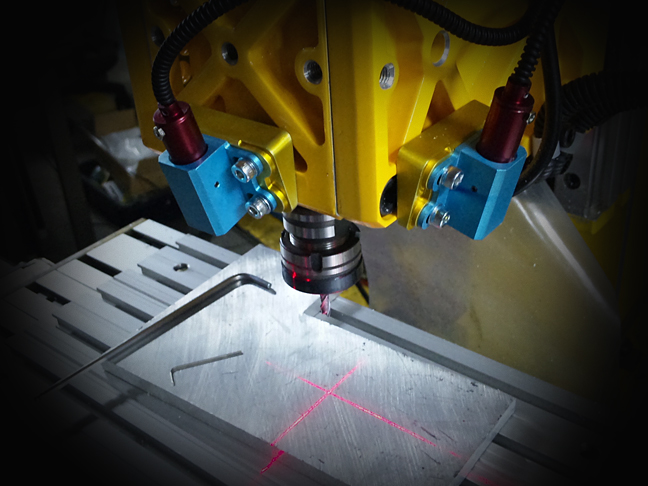

CNCがマシニングセンタに、なってしまい・・手作業による工具交換が殆ど無くなり・・ワークのセットの時も何だか都度・芯出工具に交換するのも面倒になってきました・・・・いわゆる横着になってきました。 で・・・あればって事でワークセット時も使用する刃物を取り付けたまま刃物の軸芯にマークしてくれる[レーザーポイント]を作る事にしました。 当たり前の事ですが、刃物の軸芯という事は刃物をつけた状態では真上から照射する事は不可能ですので斜めから照射しなければなりません。 しかし斜めから照射したのでは当然、主軸のZ軸方向の上下移動によりマークはずれてしまいます。 それでは[ポイント]では無く[ライン]にしてX/Yの両方向から照射すれば[クロス(交点)]はずれる事無く表現できるはずです。 ただ色々と調べた結果、市販のレーザーによる[ラインマーカー]は非常に高価であり筐体も大きいものしかありません。 (ーー;) じゃ・作ちゃいましょうぅ〜(^。^) ・・・って事です。 ただし、私は光学的な知識は皆無ですので一般的な道理と常識だけを頼りに直感的に[カット&トライ]で作って見ます。 一応名前は【クロスライン・レーザー照準器】としておきましょう。 参考になれば皆さんも是非挑戦して見て下さい。 |

|

| 【クロスライン・レーザー照準器を作ろう】 | |

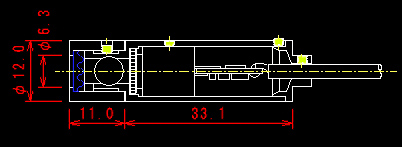

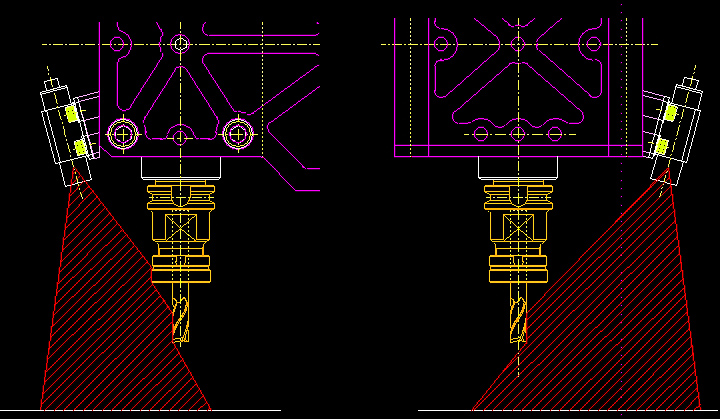

| 下図の様に安価な[レーザーモジュール]をケースに入れて使いましょう | |

|

|

詳しい図面はこちらからダウンロードして下さい→ JWW版等の図面がご希望の方は別途メールにてお問い合わせ下さい。 |

|

|

【秋月電子通商】 [LM-101-A2] 赤色レーザー発光モジュール(円筒型) LM−101−A2 ■可視光 赤色の半導体レーザー発光モジュールです。 ■波長:650nm(赤) ■出力:1mW以下 ■電源:DC3V 40mA以下(乾電池のように安定化したノイズの少ない電源をお使いください) ■寸法:直径10mmφ×26mm(基板部分まで) なっ・なんと・・・激安 1個 500円 |

|

最初に[レーザーモジュール]のケースを作りましょう。 旋盤を使って図面どおりの部品をアルミの丸棒から削りだしましょう。 何っと言った事はありませんね、コツコツと段取りよく作業を進めさえすれば完成です。 今回は予備も含めて3組み作る事にしましょう。 |

|

このケースの中に[レーザーモジュール]が入るのはお判りでしょうが・・・・ この側面から開けた穴の正体が、お判りになりますか。 ここが・ミソです (^。^) |

|

[レーザーモジュール]のケース等の加工が一通り終わりましたら、次は機械の主軸に取り付ける為の[ホルダー]と[ブラケット]を作りましょう。 プレートはCNCで抜けば雑作も無い事ですね。 これも3組み作っておきましょう。 |

|

上記のホルダーを主軸に直接取り付けたのでは[光軸]の調整が出来ませんので[マウント]を介して取り付けます。 光軸を主軸の真下に照射する為には斜め方向から照らさなければなりません。 そこで約15度の傾きをつけた台形型となっているのです。 |

|

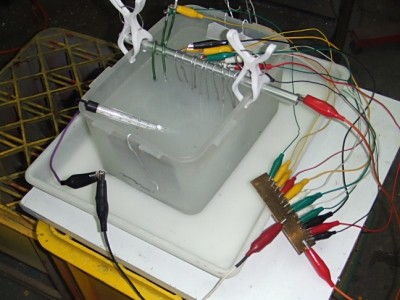

全ての加工が終わったようですので定番の[アルマイト処理]を行いましょう。 手法については私のHPの【特集】で【アルマイト加工】があり詳しく処理方法をご紹介していますので、そちらを参考にして下さい。 |

|

無事アルマイト処理が完了しましたら、いよいよ組み立ててまいりましょう。 まずはM2のサラビスで[ホルダー]と[ブラケット]を組み立てましょう。 M2のビス2本に強度不足を感じるようでしたら[接着剤]を併用して下さい。 |

|

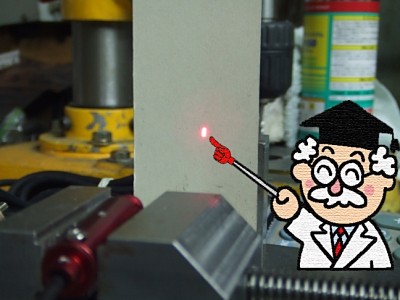

[レーザーモジュール]の組み込みも終わりましたら照射試験をしてみましょう。 当たり前の事ですが、このままでは[ピンポイント]ですね。 ただし、他の[レーザーモジュール]で試しても同じなのですが、このタイプの[レーザーモジュール]は若干[楕円]と言うか[縦長]に照射され、モジュールの基盤に対してその角度が大よそ決まっているようです。 と・言う事で、この方向に[レーザー光]を伸張させる事にしましょう。 |

|

先程、話を中断していましたケース側面の穴です。 もう、お気付きと思いますが、この穴にレンズを取り付けて照射光を伸張させるわけです。 ただレンズと言っても一方向のみ拡大されるものでなければなりません。 で・・今回はΦ6mmのアクリルの棒を適当な長さに切断して使用します。 本当は[ガラス棒]が一番良いと思うのですが・・・ 切断する前に[アクリサンデ]等のアクリル研磨剤で必ず綺麗に磨いておきましょう。 旋盤に銜えて回転させながら研磨剤をつけたウエスを押し付けて磨けば非常に綺麗に仕上がります。 |

|

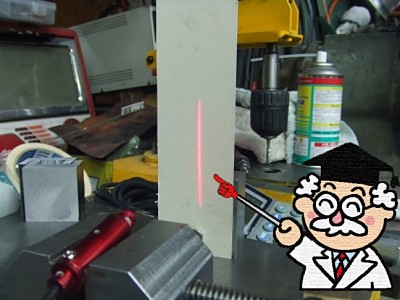

上記のようにアクリル棒を取り付けての試験です。 見事に縦方向に光が伸張しています。 先程、標準状態の[レーザーモジュール]の光が若干・縦長であった事を思い出してください。 ケースの中の[レーザーモジュール]を左右に少しずつ回転させてレンズに対する角度を変えてみて下さい。 きっとレーザー光の伸張が変化する筈ですので一番・細く・長く・シャープな位置に合わせてケース側面のセットスクリューでモジュールを固定してください。 |

|

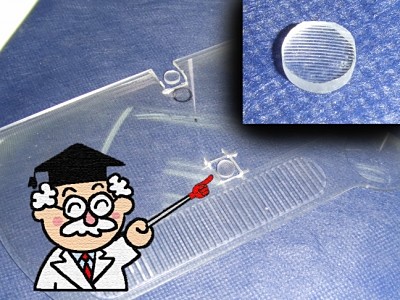

今回、選択したΦ6mmのアクリル棒での伸張には限界があるようですのでケース最先端のキャップに、もう一枚レンズを入れて見ましょう。 これは100円均一で買ってきてた[プラスチック製拡大鏡]から切り抜いて作ります。 左画像の様に拡大鏡のレンズ中心部から遠い部分で横縞が真っ直ぐで一定な分部を切り抜きましょう。 レンズ中心に近くなると縞が弧を描くようになり歪が多くなります。 |

|

これが、キャップにもう一枚レンズを入れた状態です。 かなりスィープで縦長に照射されるようになりました。 この状態で、キャップに付いたレンズだけを左右に回転させてみてレーザー光の線が、真っ直ぐかつ細く・そして長く・綺麗な位置を見つけて・・よければキャップ側面のM2のセットスクリューでキャップを固定しましょう。 |

|

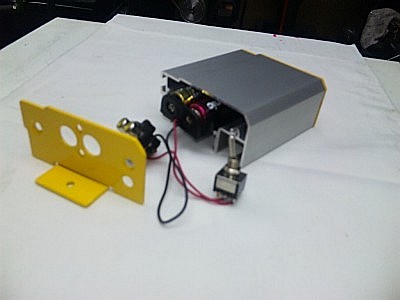

調整も終わり完成した[クロスライン・レーザーユニット]です。 電源線には手元に有ったオーデオ用のケーブルを流用しましょう。 ちなみに電源は必ず乾電池BOX等を使って3Vの電池にする事をお奨めします。 この[半導体レーザーモジュール]は非常にノイズ等に弱いので[スイッチング電源]等を使用した場合は壊れる確立が高くなります。 故に[ケース]や[ホルダー]等もアルマイト処理を施し絶縁体にしておくべきでしょう。 |

|

それでは[マウント]の取り付けです。 まず主軸側面の[オプション取り付け用ボルト穴]にM6の[低頭キャップスクリュー]で[マウント]をしっかりと取り付けます。 当然の事ですが、この[オプション取り付け用ボルト穴]は主軸(軸)のX方向の軸芯上に配置してあります。 |

|

電源は[スイッチング電源]などを使わず、迷わず[乾電池]にしましょう。 この手のレーザーユニット・・・・産業品も同じですが故障やトラブルの大部分が電源に起因する物が多いようです。 理由は電源ラインへのノイズの影響のようです。 |

|

ケースに入れた電源はコラム側面等、邪魔にならない位置にしっかりと取り付けましょう。 自分で言うのもなんですが・・・中々のデザインですね。 ヽ(^。^)ノ |

| 【 調 整 】 | |

レーザーの光軸(光線)の調整をしましょう。 []軸芯]と[ラインの傾き]そして[ラインの左右のズレ]を調整します。 |

|

|

|

|

次にマウントに[ブラケット]ごとユニット全体をM4のキャップスクリューで固定しましょう。 前側も側面同様に固定しましょう。 大よそ取り付きましたら調整です。 これは画像ではエンドミルが取り付いていますが実際には主軸に先の尖った(芯の出た)刃物等を取り付けて一番降下させ平板にマーキング(点)を入れた後、最上昇させます。 その時にある程度の角度をもって照射しているレーザー光は、テーブル上の平板だけでは無く主軸先の尖った刃物の先端も照らしている(照らす)はずです。 いわゆる刃物先端と先程の平板上部のマーキング点の両方をレーザー光が照らすように4本のキャップスクリューとホルダー側面のケース固定用セットスクリューで調整し固定すれば良いだけです。 前側も同様に調整すればテーブルに綺麗なクロスラインが照射されているはずです。 このクロスラインは1/100mmとかの芯出しには使用できませんが・簡便な芯出しには非常に便利で加工の為の原点設定時だけではなくワークをセットする時にクロス線を目安にすれば大よそ軸と平行にセットできるでしょう。 またZ軸を上昇させて切削のシュミュレーション動作をさせれば直感的に動作が把握できますので便利ですね。 なにより、見た目がカッコ良い! 〜 ヽ(^。^)ノ |

|

|

|

|

|

|