|

|

.jpg) |

|

機械加工、特に旋盤加工においては諸氏諸先輩をはじめ初心者の方でも外径や内径については[デジタル・ノギス]だの[外/内マイクロ]だのと加工精度に拘りを持たれていると思います。 が・・意外と精巧な外/内径加工をされているにも関わらず[穴の深さ]・[段付きの深さ]等についてはラフな加工をされているのが趣味の世界でしょうか。 確かに[深さ]の加工については外/内径加工とは違い相手方との勘合等について、それほどシビアでないのも現実ですね。 ただ、どうしても『ここ一発』っていう穴加工の場合において皆さんは何で深さを計測されているでしょう。 最近のデジタル・ノギスは(特にMitutoyoは)精度が良く一般的な穴の深さ測定には何ら問題は無い測定工具でしょう。 但し、プロが使う汎用機でしたらよいのですが我々アマチュアが使っている小型旋盤のように芯間の狭い機械の場合はノギスでは測定工具自体の全長が長過ぎて振り回しが良くありません。 てな・・・事から、小型の機械上でも振り回し易い【小型のデップスマイクロメーター】それも[デジタル]の物を作ってみましょう。 |

|

[世界のMitutoyo]から下記のようなディプスマイクロが出ているのですが[アナログ式]は近視の老眼の私には億劫で使用に耐えませんね。 換え[芯式のデジタル]の物は非常に良い物ですが価格が高いのと全長がやはり若干長くて使い難いですね。 |

|

.jpg) |

.jpg) |

| 【ディプスマイクロメーターを作ろう】 | |

|

『作ろう』って言っても・・・ 鉄や石から削って作るわけにも行きませんので・・・(^_^;) ディプスマイクロのレンジとしては一番使用率の高い 0〜25.00mmの物を作りましょう 手元に有った[世界のMitutoyo]の俗に言う【スプライン・マイクロメータ】[331-251](新品番SPM-25MJ)をベースにしましょう。 なぜ、これをベースにするかと言いますと測定面が細く、そして長く当然[超硬チップ]付きだからです 測定面がΦ3mm×10mmです。 |

.jpg) |

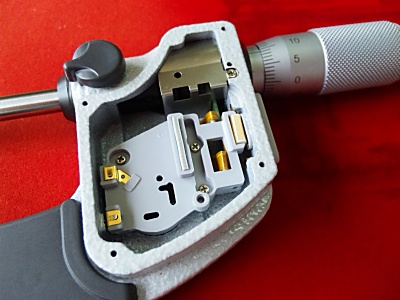

まずはカバーなどを外して分解しましょう。 これについては何と言った説明はいりませんね (^.^) |

|

次に[デジタル表示部分]を4本のビスを緩めて取り外しましょう。 |

|

[デジタル表示部分]の裏側は別の特集でも紹介いたしましたようにレンジの切り替えようのショート端子が付いています。 今回は特に設定の変更は不要ですので、このままにしておきましょう。 |

.jpg) |

取り敢えずバラバラにしてゆきます。 ・・って・・言っても、ただネジを外してゆくだけです 細かな部品は後で使いますので失くさない様に注意です。 |

.jpg) |

中の小さなセットスクリューを緩めればスピンドル部分全てが抜けるようになります。 ここが注意です。 このセットスクリューは強く締め込んで完全にロックする為のビスではなくセットスクリューの先端はスピンドル側に切ってある溝の中を摺動する[キー]の役目を果たします。 ゆえに緩めてしまう前に一旦、締め込んで六角レンチの角度で、どの位、さらに締め込めるかを覚えておきましょう。 いわゆる、その締め込み度合いがスピンドルとセットスクリューの正しいクリアランスって事になります。 |

.jpg) |

スピンドルなど加工に邪魔な物は全て取り外し表示部分などが付いていた開口部分に粘着テープ等を貼り付け、この後の加工でゴミが入らないように養生しましょう。 |

.jpg) |

きちっと養生ができましたら・・・・ ちょっと野蛮で勇気が要りますが[アーム部分]を切断しちゃいます。 今回はバンドソーで切断しましたが・・・取り敢えずは切れる物であればグラインダーでも弓鋸でも何でも構いません。 但し、あまりギリギリに切らないように (^_^;) |

.jpg) |

はぁ〜い・・・見事・・・真っ二つ ! ちょっと画像を取り忘れたのですが・・・(^_^;) 本体側の切断面をフライスなどで平らに加工しましょう。 ここで注意する事は、あまり神経質になる事は無いのですが極力、スピンドルに対して直交度を正確に加工する事です。 フライスの加工が終わりましたらベースを取り付ける為のビス穴としてM4〜M5のタップを加工面に立てておきましょう。 |

.jpg) |

それでは本体側の加工が無事終了しましたので分解したのと逆順で再度組み立ててゆきましょう。 これと言ってむずかしい事はありませんが先程分解する時に覚えておいた締め具合でセットスクリューを締め込みます。 いわゆる完全に一旦締め込んでから先程覚えた六角レンチの角度だけ緩めると言う事です。 精度は、ほぼこの作業で決まってきます。 |

.jpg) |

さてベース部分の製作をしましょう。 これも何って事の無い加工です。 適当なアルミ材からフライスで加工しましょう。 極力ベースの底面は広く、そして軽量で・持ちやすい形状が良いでしょう。 先程、本体側にあけたタップの位置に合わせた取り付け穴も忘れずに加工しましょう。 取り付けはベース底面側よりキャップスクリューで締め込みますのでボルトの頭を埋没させる為の沈み穴(ザグリ)加工も忘れずにしておきましょう。 |

.jpg) |

外面の化粧は別として測定工具ですので底面側はアルマイト加工を施して[硬質化]しておきたいですね。 今回は手の[フィット感]と[滑り防止]をかねて底面を除く外周にサンドブラストをかけてからアルマイト加工を施します。 どうせですから・・・・ちょっとオシャレに[G・B YUSA]のロゴ入れるのに底面と同じようにロゴに合わせてマスキングしてサンドブラストを施しましょう。 アルマイト加工は充分な洗浄と脱脂をして極力低温(10℃前後)で長い時間をかけてアルマイト層が厚くなるようにしましょう。 左下の画像が完成したベース部分です。 自分で言うのもなんですが・・・・ なかなかの出来栄えです ヽ(^。^)ノ |

.jpg) |

|

.jpg) |

ベースが完成しましたら2本のキャップスクリューで、しっかりと本体に固定しましょう。 これで大よそ完成ですね。 |

.jpg) |

せっかくですから0〜25mmが刻まれている[アナログ目盛り部]も逆に取り付けましょう。 これは目盛りの刻まれているチューブ部分を強く回しながら引っ張れば簡単に抜けてきますので方向を逆にして差込みましょう。 |

.jpg) |

全組み立て完了です。 私的には素晴らしい出来栄えでしょうかぁ〜 商品として販売しようかなぁ〜 ヽ(^。^)ノ |

.jpg) |

|

| 【 さぁ〜使ってみよう 】 | |

.jpg) |

それでは実際に使ってみましょう。 当然の段取りとして測定前に定盤の上などに底面を当ててゆっくりと測定子を繰り出し[底面]と[測定子]が平らになるようにしてから[ORIGIN(絶対原点)]のボタンを押してセット完了です。 実際に使って見ると本当に良いですねェ〜 小振りですので刃物台をチョット右に寄せてやるだけでスパッ〜っと計れます。 |

・・・・・・ってな訳で今回は[ディプス・マイクロメータ]の作り方をご紹介いたしました。 最後までお付き合いありがとうございました。 私のような腕の悪いアマチュアは結構、手持ちの道具に助けられている部分も多々有りますね・・・(^_^;) 加工道具の改造・製作の合間をみて皆さん測定工具の製作にも是非チャレンジされては如何でしょうか? 今回の特集が皆様の参考に少しでもなれば幸いと存じます。 |

|

|

|